文章来源:

腾赚网

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 wulanwray@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

曾经站在聚光灯下的明星基金经理,如今正悄然转身。从公募的百亿规模舞台走向私募的独立战场,这场“奔私潮”已不再是零星个案,而演变为一股不可忽视的趋势。数据显示,截至9月,拥有公募背景的私募基金经理已达859位;今年前九个月,离任的公募基金经理数量创下五年新高,其中不乏行业顶流。他们脱下“体制外衣”,投身更自由也更残酷的市场化竞技场。有人迅速站稳脚跟,有人则面临水土不服。这场迁徙的背后,不仅是职业路径的选择,更是对投资能力的真实考验。

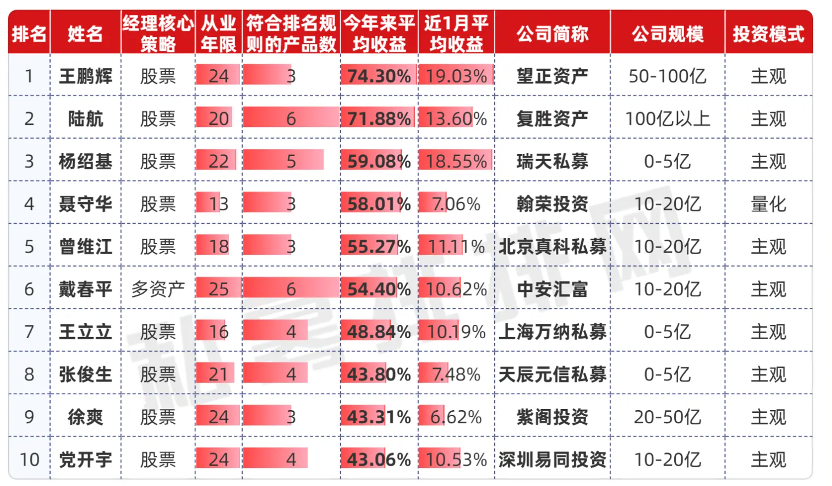

短短几年间,一批前公募精英已在私募榜单上崭露头角。王鹏辉、陆航、曾维江等人凭借亮眼业绩强势回归视野,旗下产品多次冲进年度收益前十。主观多头阵营中,核心策略与成长布局并行,长期复利效应逐步显现;量化领域也有佼佼者突围,在震荡市中靠模型灵活捕捉机会。三年维度看,部分人实现超200%累计回报,展现出穿越周期的实力。但光环之下亦有隐忧:脱离团队与流程支撑后,个人决策压力陡增,平台赋能虽能补位,却无法替代真正的体系化能力。越来越多机构转向“团队作战”,弱化明星标签,构建可复制的投研生态。当市场回归理性,留下的不只是曾经的名气,而是能在风浪中持续前行的真本事。

抱歉,评论功能暂时关闭!